上個世紀三十年代,河北籍學生張錫綸從中國第一所礦業高等學府焦作工學院畢業,作為一名專業為冶煉學的稀缺人才,他被上海的一家煉鋼廠錄用。 抗戰爆發後,上海工業大規模西遷,張錫綸也隨著大部隊輾轉來到了戰時陪都重慶。 他工作的煉鋼廠被併入國民政府軍事工業系統,成為隸屬兵工署的第21兵工廠。

1945年抗戰勝利後,兵工署派遣大量人員奔赴全國,接管侵華日軍遺留下的軍械廠,張錫綸也隨同事來到南京,接收位於雨花台附近的的日本野戰造兵廠,並在此建立了兵 工署第60兵工廠。 此時的張錫綸已經是業內有名的煉鋼專家,他在南京立業安家,與相識多年的女友成婚,1948年,他的第二個孩子出生,取名張汝京。

淮海戰役結束之後,解放軍兵鋒逼近長江,粟裕的三野第八兵團已經隔江駐紮在南京對岸,第60兵工廠開始緊急撤往台灣。 已經是國軍上校長官的張錫綸,自知絕對不能留在大陸,於是他和家人帶著尚在襁褓之中的張汝京,跟隨著遷廠的大部隊,於1949年初的一個鉛云密布的清晨 ,在南京下關登船,啟程前往台灣高雄。

除了自己的一大家子人之外,張錫綸還帶走了兵工廠裡兩百多位年輕的冶金學徒。 在啟程前,不少學徒的父母如託孤一般懇求張錫綸,請求他照顧好孩子。 在這之後的幾十年裡,張錫綸一直做到兵工廠資深高層,同時也像大家長一般照顧著兩百多位年輕人,幫他們就學成家立業,這些年輕的孩子長大後結婚,張錫綸永遠都是 證婚人。

不滿一歲就被帶到台灣的張汝京,長大後讀書成績優異,一路考上台灣大學,並之後前往美國留學,先後取得工程學碩士和電子學博士的學位。 1977年,29歲的張汝京入職美國半導體巨頭德州儀器,並加入諾貝爾物理學獎獲得者、集成電路的發明人傑克·基爾比(Jack Kilby)的團隊。 在德州儀器,張汝京從研發設計工程師做起,一干就是二十年。

從60年代開始,華人就在美國半導體行業嶄露頭角,天才工程師和卓越企業家不斷湧現。 張汝京在德州儀器的頂頭上司邵子凡博士,就是全球最頂級的芯片製造工廠建設專家。 在邵子凡的提攜和栽培下,張汝京迅速成長,前後參與了9個大型芯片廠的建設,遍布美國、日本、新加坡、意大利等地,成為業內公認的“建廠高手”。

由於張汝京的事業重心落在美國,張錫綸和妻子劉佩金在退休之後均搬到美國居住。 跟無數從大陸撤至台灣的老一輩一樣,張錫綸夫婦也是家國情結極重的人,時刻牽掛著祖國大陸。 在張汝京事業蒸蒸日上,成為全球芯片行業知名的建廠專家之後,張錫綸問了兒子這樣一個問題:“你什麼時候去大陸建廠?”

父親的問題,在90年代末迎來了解答的契機。 1997年,在德州儀器工作了20年之後,張汝京提前退休。 經過一段短暫的大陸行之後(後文會提及),他在老朋友的支持下回到台灣擔創辦了 世大半導體 ,並迅速做到量產和盈利。 在此期間,張汝京已經做好了在大陸建設芯片工廠的詳細計劃:世大第一廠和第二廠建在台灣,第三廠到第十廠全部放在大陸。

世事難料,迅速崛起的世大引起了行業龍頭台積電的警惕。 就在張汝京準備大干一場的時候,世大的大股東在2000年1月將公司作價50億美金賣給了台積電。 在此期間,張汝京與台積電掌門人張忠謀長談,提議到大陸建廠,但沒有得到張忠謀的認可,也未獲批准。 於是毫不拖泥帶水,在收購完成後的第二天便辭職,決定北上大陸再次創業。

憑藉著業內的名氣和世大的成功經驗,張汝京迅速聚攏起一批人才和資金,並開始著手選擇廠址。 2000年那會的芯片行業,遠不如現在這般炙手可熱。 不過在上海,他們受到了熱情接待,時任市長徐匡迪親自出馬,帶他們來到遍布農田的浦東腹地,向張汝京展示了上海為他們規劃建廠的大片土地。

2001年4月,在這個叫做 張江高科 的地方,張汝京的新工廠 中芯國際 成立了。 在之後很長一段時間內,這兩個名字在中國半導體行業佔據極重的分量。

1949年,張錫綸帶著200名冶金學徒,從南京撤至高雄,建立了規模龐大的高雄六〇兵工廠;2000年,張汝京帶領400名芯片工程師,從台北來到上海,建立了大陸最先進的芯片 製造基地。

歷史在張家父子兩代人之間,完成了一個輪迴,但張汝京和中芯國際的艱難歷程,以及背後中國半導體產業的芯酸往事,才剛剛拉開帷幕。

1

在張汝京回到大陸成立中芯國際之前,中國的半導體行業已經踽踽獨行了接近半個世紀之久,院所教授、政府官員、海歸精英、資本掮客等一大批人物逐一登上歷史舞台。 為理清這些錯綜複雜的歷史,我將時間線索按照行業的主導力量來劃分,大致可以分成四個階段:

-

堅強萌芽:計劃機制中的專家主導(1956-1978年)

-

混亂年代:外部衝擊導致行業失序(1978-2000年)

-

西雁東飛:海歸創業潮與民企崛起(2000-2015年)

-

全面對決:國資入場打響芯片戰爭(2015-2018年)

中國第一批走入中國芯片發展史的,是蘇聯式軍事工業和科研體系內的院所專家們,他們從50年代開始建設中國的半導體技術和工業體系,可以總結為一句話: 用蘇聯的體系和中國的人才,來追美國的影子。

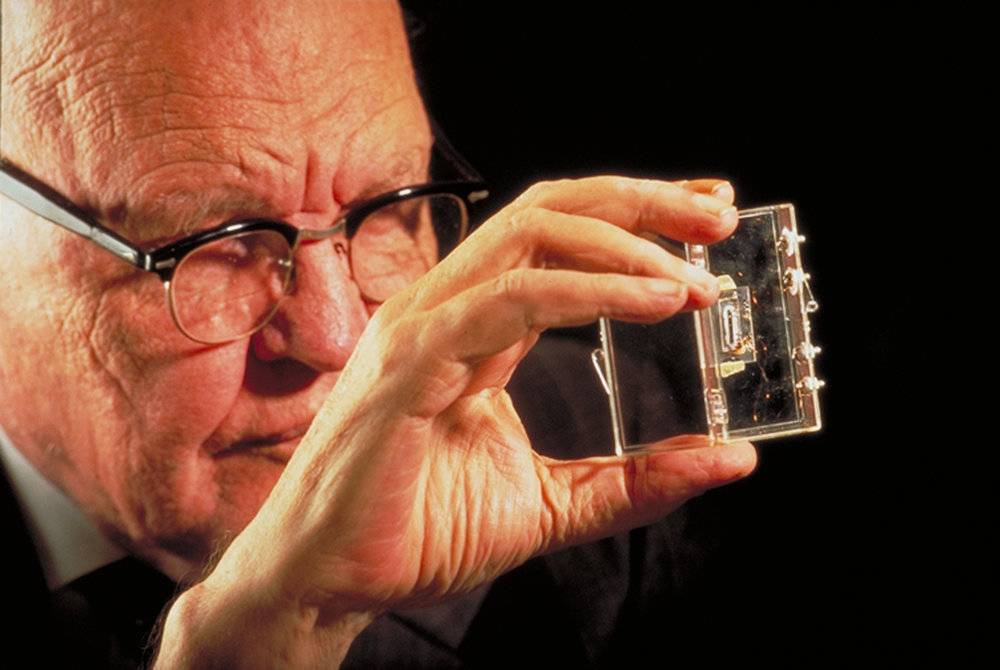

說是追美國的影子並不為過,集成電路行業本身就是誕生於上世紀50年代的美國。 1958年9月12日,張汝京日後的上司傑克·基爾比(Jack Kilby)在德州儀器研製出世界上第一塊集成電路,成功地實現了把電子器件集成在一塊半導體材料上的構想。 1959年7月,羅伯特·諾伊斯(Robert Noyce)在仙童公司突破了集成電路的平面製作工藝,為大規模工業量產奠定了基礎。

基爾比和諾伊斯被並成為集成電路的發明者,在他們大放異彩的年代,中國人正在經歷“大躍進”和“三年自然災害”,而這時大洋彼岸的矽谷已經顯露雛形 ,仙童、Intel、AMD等大批公司相繼在50-60年代成立。 與美國對應的是,中國在1960年成立了以中科院半導體所為代表的大批研究機構,並在全國建設數十個電子廠,初步搭建了中國半導體工業的“研發+生產”體系。

這套體系最初能夠緊追美國,得益於一批回到新中國的半導體人才,如黃崑、謝希德、王守武、高鼎三、吳錫九、林蘭英、黃敞等前輩大師。 在他們的帶領下,蹣跚起步的中國半導體行業做了兩大貢獻:一是保障了“兩彈一星”等一批重大軍事項目的電子和計算配套;二是為中國建立了一套橫跨 院所和高校的半導體人才培養體系。

但在產業化方面,成就卻寥寥可數。 1977年7月,鄧小平邀請30位科技界代表在人民大會堂召開座談會,半導體學界靈魂人物王守武發言說:“全國共有600多家半導體生產工廠,其一年生產的集成電路總量,只 等於日本一家大型工廠月產量的十分之一。”一句話就把改開之前中國半導體行業成就和家底,概括地八九不離十。

但能取得這樣的成績,已屬難得。 王守武是美國普渡大學畢業的高材生,文革中被停職批鬥,備受誣衊和誹謗;中國半導體物理的奠基人謝希德,被整成走資派後,每天工作是掃廁所;而拉出中國第 一根矽單晶棒的林蘭英,父親因為做過國民黨的縣黨部書記,被造反派在火車上毆打致死,林蘭英自己也受屈辱。

幾十年後回顧這段歷史,總是有人試圖用一句“無私奉獻”將他們的這些經歷一筆帶過,並喜歡大聲質問芯片從業人員:你們為何不效仿前輩們捨身忘我的啃乾糧精神?

2

改革開放之後,打開國門的中國人猛然發現,美日的半導體產業也已經將中國遠拋身後,差距在10年以上,韓台也在迅速超過中國。 但除了少數專家外,上至廟堂高管,下至平民百姓,國人對這種差距和追趕的難度普遍認識不足,比如在1977年,總設計師問王守武:“你們一定要把大規模集成 電路搞上去,一年行嗎?”

領導的殷切關懷,催生了中國獨特的產學研模式: 通過運動式的集中攻關,來突破某一項技術。 這種方式在不考慮成本和良率的軍工領域內是有效的,如兩彈一星,但在產業化和民用化方面,基本上是死路一條。 時至今日,中國集成電路學界領很多“達到國際水平”的成果,只具備“展示和驗收”功能:一經專家評審會通過,就束之高閣生鏽落灰,極少走向市場。

改革開放之後,包括半導體在內的中國電子產業開始受到猛烈的外部衝擊。 由於大量國營電子企業經營困難,無法產生足夠的利潤來支撐研發,從國外引進的生產線又大多是落後淘汰的二手貨。 所以在80年代,中國半導體行業不僅大幅落後於美日,也逐漸被韓國和台灣地區超過。 為解決這種情況,國家部委先後組織了三大“戰役”,分別是:

-

1986年的“531戰略”

-

1990年的“908工程”

-

1995年的“909工程”

531戰略是在1986年針對“七五”提出的,即“普及5微米技術、研發3微米技術,攻關1微米技術”,並在全國多點開花建設集成電路製造基地。 從1986年到1995年,陸續誕生了無錫華晶、紹興華越、上海貝嶺、上海飛利浦、和首鋼NEC等五家公司。 這裡面最具代表性的,當屬首鋼NEC的誕生和失敗。

首鋼涉足芯片製造是在1991年,那會兒的首鋼是北京的牛逼單位,財大氣粗不差錢,掌門人周冠五更是連中央領導都不放眼裡。 1991年12月,首鋼喊出了“首鋼未來不姓鋼”的口號,跨界芯片,與NEC成立合資公司,技術全部來自於NEC,工廠“對著日本圖紙生產”。 儘管NEC提供的技術不算先進,但恰逢行業景氣,1995年的銷售額就達到了9個多億。

受此激勵,首鋼準備再接再厲。 2000年12月,首鋼找了一家美國公司AOS,合資成立“華夏半導體”,投資13億美金做8英寸芯片,技術來源於AOS。 但很快,2001年IT泡沫導致全球芯片行業低迷,AOS跑得比兔子還快,華夏半導體沒了技術來源,很快夭折,而與NEC的合資公司也陷入虧損。 2004年,首鋼基本退出芯片行業。

這是大型企業受地方政府“鼓勵”跨界做芯片的第一個案例,未來還會不斷重演。 據說首鋼當年規劃的轉型方向只有地產做的還不錯,這種強烈對比蘊含的道理,足夠很長時間來玩味和琢磨。

面對越拉越大的差距,1990年9月電子工業部又決定啟動“908工程”,想在超大規模集成電路方面有所突破,目標是建成一條6英寸0.8~1.2微米的芯片生產線。 項目由無錫華晶承擔,芯片技術則向美國朗訊購買,但最終結果是:行政審批花了2年,技術引進花了3年,建廠施工花了2年,總共7年時間,投產即落後 ,月產量也僅有800片。

嚴重虧損的華晶只能尋求外部幫助。 曾經創辦茂矽電子的台灣人陳正宇當時正在尋找機進度大陸,便與華晶談判,拿下了委託管理的合同。 為了改造華晶,陳正宇求助於老朋友張汝京。 張汝京當時剛從德州儀器退休,他來到無錫後,僅用了半年時間(1998年2月-8月)就完成任務,改造後的華晶於1999年5月達到盈虧平衡,項目才得以驗收 。

沒有達到預期效果的“908工程”,使中國半導體又浪費了5年的寶貴時間。 在無錫華晶還卡在0.8微米無法量產時,海外主流製程已經達到了0.18微米,差距呈現越來越大的趨勢。 1995年,電子工業部又提出實施“909工程”,投資100億人民幣,由上海華虹承擔,與NEC合作,電子工業部部長胡啟立親自掛帥。 在萬眾矚目下,建國以來最大的電子工業項目於1996年啟動了。

近些年習慣了強國語境的年輕人,很難想像上世紀90年代中國人面對與發達國家的恐怖差距時的那種絕望。 909工程在國家領導人“砸鍋賣鐵”的批復下啟動,頂著巨大壓力背水一戰,克服了華晶七年建廠的悲劇,於1997年7月開工,1999年2月完工,用了不到兩年 即建成試產,在2000年就取得了30億銷售,5.16億的利潤。

到了2001年,華虹NEC也遭遇了芯片行業的寒冬,全年虧損13.84億,這時批評又紛至沓來,無數媒體指責“光靠砸錢做不起芯片”。 這時候的中國,幾乎沒有人知道三星越虧越投的“反週期大法”,更沒有人了解張汝京的“蓋廠一定要在行業低潮期”的理論,因此儘管華虹在2004年之後便恢復 業績穩定,但在之後的十多年,再也未能獲得國家資金支持擴建升級。

總結從1978年到2000年的歷史:早期缺乏統一規劃,蜂擁引進國外淘汰的生產線,但這些設備在摩爾定律的驅動下,以超乎尋常的速度變成廢鐵;後期國家出面組織三大戰役 ,屢敗屢戰,最終通過“909工程”為大陸留下了一座勉強算合格的上海華虹。 平心而論,這個階段中國與海外水平的差距,並沒有顯著縮小。

這些項目未能取得預想中的成功,深層次的原因有兩個:一是芯片行業更新速度太快,製程升級一日千里,國內八九十年代這種沒有連貫性的“擠牙膏”式投入,必然 會陷入“引進-建廠-投產-落後-再引進”的惡性循環,效果很差;二是半導體相關人才實在是太弱,根本無法吃透引進來的技術,遑論自主研發。

另外,西方國家先後用“巴統”和“瓦森納協議”來限制向中國出口最先進的高科技設備,同意批准出口的技術通常比最先進的晚兩代,加上中間拖延和落地消化 ,基本上中國拿到手的技術就差不多落後三代左右。 這種限制在上述重大工程中都得到了充分體現。

人才問題,率先在2000年左右迎來了轉機,大批有海外留學經驗、在頂級芯片公司工作多年的半導體人才,在這一時期回到中國。

在西雁東飛的回歸潮中,中星微的鄧中翰於1999年回國,中芯的張汝京於2000年回國,展訊的武平和陳大同於2001年回國,芯原的戴偉民於2002年回國,兆易的 朱一明於2004年回國,他們帶著豐富的經驗和珍貴的火種,跳進了中國半導體行業的歷史進程之中。

2000年之後,中國芯片行業進入了海歸創業和民企崛起的時代。

3

在講述海歸和民企的時代之前,先跟讀者普及一個中國芯片行業有趣的迷思: 大多數優秀的中國芯片公司,都成立於2000年之後的幾年。 其中包括:

-

中芯國際成立於2000年;

-

珠海炬力成立於2001年;

-

展訊通信成立於2001年;

-

福建瑞芯成立於2001年;

-

匯頂科技成立於2002年;

-

銳迪科成立於2002年;

-

中興微成立於2003年;

-

華為海思成立於2004年;

-

瀾起科技成立於2004年;

-

兆易創新成立於2004年。

這裡面的背景就是:中國改革開放初期培養的電子/計算機/通信類理工科學生,在80年代出國潮中率先留洋,畢業後留在美國半導體行業工作,見識和能力都得到了鍛煉。 在2000年之後,這批人積攢了足夠多的技術沉澱和管理經驗,開始陸續從大洋彼岸回到中國創業。

半導體行業有一個獨特的特點:人才的培養週期長,就是通常所說的“ 板凳要坐十年冷 ”,大多數頂尖人才都必須要讀到博士。這跟互聯網行業截然相反,幾個年輕人聚在一起搗騰一個網站或者App就能融資的現象,在芯片行業幾乎不存在,而行業賺快錢 的機會則更是寥寥無幾。

因此,改革開放後培養的理工科人才,首先在計算機、通信和互聯網行業建功立業,促進了騰訊和華為等公司的誕生,但要輪到芯片行業,則還需要等待更多的時間。 80-90年代那些畢業的大學生,還不能承擔半導體研發的重擔,他們還需要更多的學習和鍛煉,尤其需要去全球集成電路技術集聚區-美國的矽谷。

這從側面回答了另外一個問題: 為何80-90年代中國總是吃不透引進的芯片生產線和技術。 原因很簡單:80-90年代承擔芯片研發重任的,應該是60-70年代的大學畢業的中年技術骨幹,但在六七十年代,半導體專業的教授們都在下牛棚掃廁所,培養學生 無疑癡人說夢。

所以中國很多東西表面看起來像是當前的問題,但本質卻是在為歷史還賬。

2000年后海歸的回國創業,是改革開放後高校招生正常化的延遲紅利,這裡面最典型的代表就是展訊的創業過程:四位核心創始人武平、陳大同、范仁勇、冀晉都是1977年 ~1978考入大學(三個清華一個南大),都擁有博士學位,都曾經赴美國留學,並在畢業後在矽谷半導體圈里工作。 2001年,他們選擇回到了上海張江創業。

有兩個學校在在中國的半導體人才的培養地位突出:一個是清華大學,一個是加州大學伯克利分校。 這一土一洋的兩所學校,為中國芯片行業輸送了大批頂尖的工程師、企業家和投資家,數量遠超其他高校,並通過傳幫接代的校友關係,孵化出一批又一批 的芯片企業。

這種校友關係在清華學子朱一明的創業過程中體現的淋漓盡致:2004年, 89級物理系 的朱一明和 85級電子系 的舒清明準備創業搞芯片,找到了 85級自動化系 的李軍,李軍幫他們弄了一筆風投,並介紹給 83級經濟系 的薛軍,薛軍聯繫到 80級工物系 的羅茁,羅茁掌管的基金投了200萬人民幣,又拉來 81級電子系 的鄧峰,終於湊了92萬美金開始啟動。

12年後,這家叫做兆易創新的公司上市,市值超過350億人民幣,成為A股炙手可熱的明星。

當然,校友之間也不總是這種共建社會主義的和諧局面。 85級電子系的趙偉國掌控的紫光集團,在併購了77級電子系師兄武平和陳大同創辦的展訊之後,不久便遭遇到高通聯合大唐對展訊的狙擊,趙偉國在朋友圈裡痛斥“漢奸” ,將矛頭直指建廣資產實控人,同是清華校友的李濱。

事實上,今天整個華人半導體圈子,清華子弟佔半壁江山,不過考慮到規模達幾千億的國家產業基金是由75級化工系的一位校友批准推動的,所以剩下那半壁江山也得仰仗清華。

2000年之後,西雁東飛為中國半導體行業注入了新的血液和活力,大批機制靈活的民營半導體企業成立,尤其是在芯片的三大領域中的 芯片設計 和 芯片封裝 領域,這種靈活的機制開始進入良性循環,並促使了海思、長電等一批企業率先進入各自領域的第一梯隊。

而在 芯片製造 領域,帶領300多位台灣工程師回到大陸的張汝京,也在張江打響了第一槍。 50多歲的張汝京不僅說服美籍太太,把全家家從美國搬回了上海,還把90多的母親劉佩金女士接到浦東(此時父親張錫綸已經仙逝)。 在張江北區打樁機轟鳴的工地前,張汝京挽著母親的胳膊,一起見證了中國最先進的芯片製造廠的拔地而起。

但從2000年到20015年,擺在中芯國際面前卻又是一條輝煌、艱難和血腥的荊棘山路,在這十五年裡,埋葬了太多中國半導體行業詭譎和隱秘的往事。

4

張汝京在中芯國際的建廠過程中,充分發揮了他積累的各種資源和優勢,讓全世界見識了什麼叫做頂級的“建廠大師”。

首先,業界聲望高企的張汝京有強大的資源整合能力,特別是在人才和資金方面。 張汝京確定回大陸創業之後,台灣地區和新加坡的大量人才響應他的號召,跟他一起回國。 在資金籌集方面,他吸引到上實、高盛、華登(ps.芯片領域最好的投資公司)、漢鼎和祥峰等多家公司的投資,籌集到10億美金,2003年又募集了 6.3億美金,一個人幾乎抵得上一個“909工程”。

另外,據說張汝京為了突破設備禁運,找到了美國五家教會組織為他做擔保,保證中芯的芯片技術不會用於軍事用途,最後才拿到了出口許可,但此事不可考證,甚至連 中芯內部員工都覺得匪夷所思,因此權當段子一聽。

其次,張汝京深諳半導體建廠經驗,按照他的理論,“不景氣時蓋廠最好”,而中芯國際建廠的2000~2002年,正逢2001年互聯網泡沫破滅後的半導體低潮期, 中芯趁機購入了大量的低價二手設備,並趁天津摩托羅拉工廠經營不善,以低價換股的方式買下整個工廠。 以此為基礎,張汝京僅花了3年就建立起了4條8寸產線和1條12英寸生產線,這個速度在全球範圍內都是史無前例的。

從2000年8月24日,中芯國際在浦東張江正式打下第一根樁,僅過了一年零一個月,到2001年9月25日,就開始投片試產。 到了2003年,中芯國際已經衝到了全球第四大代工廠的位置,崛起速度令人咋舌。

曾經有台灣的朋友來大陸拜訪張汝京,回去跟台灣媒體評價道:“Richard(張汝京英文名)連西裝都沒有穿,就是一件工作衫,披上件發舊的灰色毛衣,像個傳教士, 辦公桌是三夾板拼湊起來的便宜貨。張說他有一個中國半導體的宏偉夢想,他為這個夢想要徹底獻身,好像甚至犧牲性命都可以,這個人不是為了賺錢才做這件事,這才 是最可怕的。”

2000年,民進黨上台,兩岸關係開始趨緊。 在這種背景下,台灣對大陸的技術限制變得愈加瘋狂,嚴禁台灣高科技公司進入內地,“國寶級”的集成電路產業更是封鎖地嚴嚴實實。 擁有台灣戶籍的張汝京,自然成了陳水扁當局眼中的大敵,罰了他15.5萬美金作為警告,並要求他在6個月內撤資,而張汝京也是毫不示弱,直接宣布放棄台灣戶籍,與台灣 脫離關係。

台灣當局畢竟沒有跨海抓人的能力,所以它們的處罰並沒有阻止中芯國際飛速發展,真正的威脅來自張汝京的老對手台積電。 由於在建廠初期,張汝京聘請了超過100多位來自老東家世大半導體(當時已併入台積電)和台積電的工程師,這引起了台積電的警惕,他們開始著手默默收集中芯國際竊取台積電技術的 證據,等待在關鍵的時刻給予中芯國際致命一擊。

2000年底,台積電公司裡一位叫做劉芸茜的女士,收到中芯的加盟邀請後,準備離職奔赴大陸。 時年53歲的劉芸茜在台積電內部擔任的是“質量和可靠性項目經理”一職。 在辦理離職手續期間,她收到一封來自中芯國際首席營運總監Marco Mora(意大利人)的郵件,郵件中要求她提供一款產品詳細的工藝流程。

此事後來被台積電知曉,馬上報告台灣警方。 台灣警方反應迅速,立馬搜查了劉芸茜在新竹的家,扣押了她的電腦。 在電腦硬盤裡,發現了Marco Mora寫給劉芸茜的那封郵件和部分台積電內部資料,以及她向中芯發送這些資料的郵件記錄。

2003年8月,在中芯國際即將在香港上市的關鍵時刻,台積電出手了。 在美國製裁中興的十四年前,大陸半導體行業最慘烈的一戰打響了。

5

在張汝京被父母帶著登船撤向台灣的差不多同一時間,17歲的浙江寧波人張忠謀也在上海登船,與家人擠在一個狹窄的艙房裡,啟程前往香港。

張忠謀在香港待了幾個月,就馬上申請去了美國哈佛大學,成為全校1000多位新生中唯一的中國人,後又轉學麻省理工學院,獲得碩士學位。 1958年,張忠謀加入德州儀器,一路做到公司的三號人物,而1977年入職德州儀器的張汝京,名義上跟張忠謀有8年的“同事”關係,但跟媒體炒作的相反,兩人在此 期間幾乎沒有任何交集。

1985年,張忠謀辭去了德州儀器的高薪職位,回到中國台灣,擔任台灣工業技術研究院院長,而在此之前,五十多歲的張忠謀從來沒有在台灣長期居住過。 1987年,張忠謀創辦了台積電,並得到了政府的大力支持。 等到張汝京也從德州儀器辭職回台時,張忠謀已經像日本的盛田昭夫一樣,成為台灣地區的工業民族英雄。

2000年,張汝京的世大半導體被台積電突然收購,這是他第一次跟張忠謀的正面交鋒。 對世大這個快速崛起的競爭對手,台積電用50億美金的代價,乾脆利落的併購掉,將威脅消滅於萌芽中。 而到了2003年,在對待張汝京的第二家創業公司時,台積電的手法就沒那麼客氣了,尤其是這家公司還位於蘊藏巨大需求的中國大陸。

2003年,蒐集好證據的台積電突然襲擊中芯國際,起訴地點也很有講究,選在了美國加州,要求賠償10億美金,而2003年中芯的收入僅有3.6億美金,這基本上就 等於打架往死裡招呼的意思了。

官司拖到2005年,中芯已經疲於應付,選擇了與台積電和解,變相承認了“不當使用台積電商業機密”,並賠償1.75億美金。 在《和解協議》上,台積電的法務團隊大顯神威,設置了一個“第三方託管賬戶”,中芯必須將所有技術存到這個賬戶裡,供台積電“自由檢查”,從根本上限制了中 芯國際的發展。

但事情根本沒有完,一年半後的2006年,在中芯國際準備融資的前夜,台積電再次出手,指責中芯國際最新的0.13微米工藝使用台積電技術,違反《和解協議》。 對此中芯反應強烈,堅決否認自己侵權,並準備了大量證明自己無辜的證據。 由於台積電還是在美國加州發起起訴,張汝京選擇了在北京高院反訴台積電。

這一安排非常高明,並出乎台積電的預料。 由於大陸的審理時間早於加州法院,如果台積電選擇積極應訴,那麼就必須曬出自己掌握的證據,這樣就給了中芯在加州法院那頭應對和反駁這些證據的時間。 中芯的律師對此信心滿滿,認為在“主場作戰”,雖然不一定能贏,但最起碼能獲得些許騰挪的空間和時間。

但可惜的是,2009年6月,北京高院駁回了中芯的全部訴訟請求,官司根本沒有進入到審理環節。 3個月後,加州法院開庭,台積電再次勝訴,中芯國際被迫付出更大的代價:在1.75億美金的基礎上,再賠2億美金,外加10%的股份。 事後,台灣媒體得意地稱:“ 我們從此控制了大陸芯片業的半壁江山! ”

在接到律師通知的那一刻,張汝京在電話前放聲痛哭,第三天,他便引咎辭職,離開了為之奮鬥了9年的中芯國際。

客觀地說,中芯國際在創建過程中的確侵犯了台積電的知識產權,張汝京事後自己也承認:“我們做錯了。”但中芯為之付出的代價,卻過於慘痛:賠款讓公司元氣大 傷,基本失去了投資和擴張的能力,管理層也時常陷入內耗。 這一情況一直到2016年才有所改變,而這時台積電早已絕塵而去,差距越拉越大。

在中芯第一次認輸賠款的2006年,大陸芯片界又爆發了臭名昭著的漢芯事件,而國家組織的三大國產CPU“方舟、眾志、龍芯”又基本上都以失敗告終,整個 輿論對半導體行業開展了無差別的口誅筆伐,負面評價鋪天蓋地,中國芯片再一次走進了至暗時刻。

鮑勃迪倫在成名作《blowin’ in the wind》中唱到:

How many roads must a man walk down

一個人要走過多少路

Before you call him a man

才能稱為真正的男子漢

再次元氣大傷的中國芯片業,也在問自己:“我們究竟還要走過多少路,熬過多少苦難,才能實現追趕和超越?”

6

在中芯國際被台積電折騰地疲憊不堪的2008年,創辦展訊通信的武平也一臉憔悴:公司耗資數億研發TD芯片,卻被中移動“放鴿子”,遲遲無法商用;而在國產手機市場 上,台灣聯發科用廉價的山寨機方案搶走90%以上的份額,展訊股價跌到谷底。 在股價最慘時,只要1億美金就能控制展訊。

金融危機時,中投在美國大量購買大摩、黑石等公司的股票,這讓武平感到眼熱,試圖遊說將展訊的控制權買回來。 “金融危機給了我們百年不遇的機會,我們可以花大價錢去救別的國家的公司,但也應花一點點錢去買中國人的高科技創業企業。”

但現實很骨感:南望王師一整年,王師來了一個連。

展訊遇到的問題,是當時整個半導體行業遇到的問題,那就是:在2000-2015年的某段時間,在一向支持半導體發展的國家力量,似乎突然間減弱了很多。

比如,中芯在長達6年的官司中,幾乎沒有得到官方的任何支持,這跟多年後中興通訊事件的“高層出面,官媒打氣”的盛況相差巨大(兩家公司都是國資佔大 股東)。 而“909”等工程建設的眾多生產線,也沒有得到升級和擴張的後續投資。 在中芯國際被台積電牽制住後,華虹華潤等公司的產線逐年老化,與世界先進水平的差距越來越大。

這期間,國家對半導體的支持主要體現在幾個政策方面:鼓勵軟件和集成電路發展的18號文、諸多863、973、核高基專項,01專項和02專項。 但這些政策對於耗資巨大的半導體行業,尤其是芯片製造環節來說,無異於杯水車薪,只能用來續命,連跟上海外巨頭的步伐都很難,更遑論超越。

與此同時,風電和太陽能行業卻連續多年獲得巨額補貼。

中國的產業政策,由於牽扯到巨大的利益,背後有很多隱秘的規則,並非表面看起來那樣簡單。 如果攤開地圖,你會發現中國眾多芯片龍頭公司,大部分都集中於上海,如中芯、華虹宏力、展訊、銳迪科、瀾起、芯原等。 因此,有人隱約地看到了內中原因:中國集成電路產業政策的變化,跟產業聚集地上海的全國地位,似乎存在著某種聯繫。

近年來,關於“上海為什麼失去互聯網”這一話題的討論甚囂塵上。 除了網友總結的種種原因之外,還有一個不為人知的原因:上海在互聯網發展最快的2000年之後,傾盡資源支持集成電路,把張江高科里塞滿了各類芯片設計、製造、 服務公司,曾經產值佔全國一半。 而這條路,無疑是最難走的路,也是最不容易出成績的路,卻又是最應該堅持的路。

當然,無論是媒體熱議“上海為什麼失去互聯網”,還是嚷嚷“靠燒錢送外賣永遠都做不出芯片”時,沒幾個人會記得上海這些年的堅持。

到了2015年,昔日風電明星—華銳風電,已經深陷造假和巨虧;昔日的太陽能明星—無錫尚德和江西賽維,已經破產重整。 而國人猛然抬頭髮現,每年進口的芯片已經有 2000億美金 ,金額甚至超過了原油。

更為致命的問題擺在面前:中國哪個行業是製造業的命根子,哪個行業更容易被別人卡脖子? 是風電? 是太陽能? 還是芯片?

唯一值得慶幸的是,2000年之後成立的部分芯片公司,經過十幾年的發展,在2010年之後都慢慢結出碩果,以華為海思為代表的 芯片設計 公司和以長電科技為代表的 芯片封裝 公司,都憑藉著市場化的機制、全球化的視野、高待遇的薪酬而逐步發展起來。 他們用成績闡述了一個道理:

芯片的產業化,需要依靠無數百萬年薪的頂級工程師,而不是把希望寄託在拿幾千塊工資騎自行車上下班的老專家們的無私奉獻。

如果不能正確認識這個問題,中國人只能在產業一次又一次的挫折中,去懷念那些記憶中的勞模和雷鋒。

7

2014年,已經沉寂多時的中國半導體行業,空氣突然炙熱起來,精通時事的人第一時間在小圈子里傳遞著消息:大錢就要來了。

在此之前的2013年,十幾位院士聯合上書,要求國家重新撿起對半導體的支持。 這項提議得到了最高領導的積極回复。 到了2014年9月份,規模達千億的國家集成電路產業基金掛牌成立,由財政部和國家開發銀行等實力單位出資,在接下來的三年中,它將徹底改變中國乃至全球半導體行業的生態 。

為了避免出現像之前“909工程”等項目出現的種種問題,國家大基金采取了跟往常不同的投資方式:1. 尋找行業內好公司進行重點扶持,尤其是前三名的龍頭,都有機會 獲得國家資金。 2. 股權投資的方式,一般不干預生產經營,保證企業的獨立發展。

這種“廣撒網”式的股權投資方式,還沒有走到驗證成果的最後階段。 但中國半導體行業這麼多年下來,成功的經驗很多,失敗的經驗更多,總結起來無非就是一句話: 如何調和資金、人才和機制之間的關係。 從目前來看,暫時找不到比這種“廣撒網式股權投資”更好的辦法,儘管它可能也有不足,比如無法顧及小公司,可能形成產能過剩等。

我在2016年底離開了工作多年的私募,也加入到半導體投資的國家隊當中,在調研和投資的過程中,深切地感到:中國芯片行業已經擁有了走向成功的眾多因素: 無數從海外回流的頂級人才(如梁孟松),不斷壯大的國產工程師隊伍,卓越民企等樹立的標杆機制,國家充沛且持續的資金支持。

在重慶,我們看到很多頭髮花白的日本專家,追隨著中國年輕的企業家在偏僻的開發區里拉制矽棒;在北京,我們看到本土培養的科學家在AI芯片發布會上意氣風發;在張江 ,一群從美國回來的中年工程師,把芯片方案的每項參數給我們詳細拆解;在江陰,從台灣來大陸工作了近十年的高管,用一口台灣腔向我們展示著那些獨家的 中道工序技術。

在2017年8月,我跟同事驅車2個多小時,從上海市區來到了上海最南邊的臨港新城,這裡坐落著張汝京繼世大、中芯之後第三次創業的工廠:研製大矽 片的上海新昇。 事實上,我抵達新昇時,張汝京已經離開了新昇的管理崗位(原因複雜,此處不表)。

這座吹著海風的工廠,是張汝京給上海留下的又一處寶貴的資產,從2014年到2017年,他在此工作了三年之久。 臨港位置極為偏僻,配套尚不完善,往返市區路途遙遠,很難想像,一個70多歲的老人,像苦行僧一樣這裡又艱苦奮鬥了三年。

這讓我想起了張汝京父母的重慶歲月。 往前追溯80年,在抗戰大後方的陪都裡,張錫綸先生指揮工人煉鋼,劉佩金女士鑽研火藥,他們所在的兵工署第21兵工廠,一度生產了中國90%的重機槍。 在那個江山飄搖的歲月中,張錫綸夫婦所持的信仰,無非也只有兩條:一是中國人不能輸,二是讓後代活得好點兒。

我們這個民族,儘管有種種不足,但韌性還是有那麼一點兒的,再難的時局也走過來了。 希望多年之後,中國過去的芯酸往事,能夠徹底變成遙遠的回憶,而非不斷重複的現實。

謹以此文獻給所有為中國半導體事業做出貢獻的人。

本文由 飯統戴老闆 授權 虎嗅網 發表,並經虎嗅網編輯。 轉載此文章須經作者同意,並請附上出處( 虎嗅網 )及本頁鏈接。 原文鏈接https://www.huxiu.com/article/244280.html

頭條楓林網

頭條楓林網