作者:人間 Museum (微信ID:museumofus;weibo:@李子李子短信)

或許你也在抱怨,時間越來越少了。 手機、社交網絡和遊戲總是讓我們的眼睛無法從屏幕上移開。 這是“上癮”嗎? 我們怎麼辦?

我試圖用講故事的形式,耐心地回答這些問題:

– 我們為什麼“上癮”?

– 技術為何擁有能夠操縱我們喜好的能力?

– 這是技術的錯,還是技術人員的錯?

– 為什麼這是一個“全民上癮”的年代?

“這世界上肯定存在讓人上癮的代碼。”

拉姆塞·布朗的公司就是建立在這句信條上的。

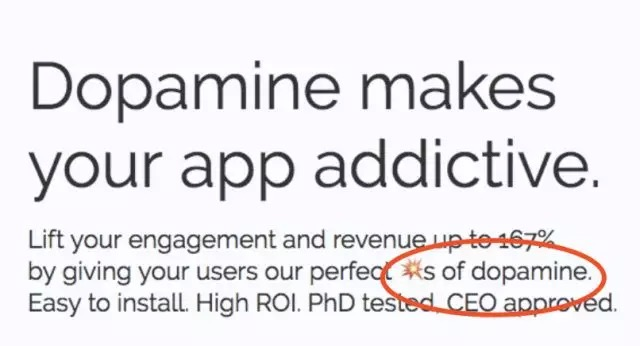

和矽谷的很多公司一樣,布朗的事業也起步於自家車庫。 他給自己的公司起了個非常招搖的名字: 多巴胺實驗室 。 公司網站的宣傳裡號稱,他們運用神經科學理論,結合人工智能機器學習, “用多巴胺讓你的 App 令人上癮”。

公司首頁的宣傳語裡,一劑多巴胺的樣子被一個“爆炸”的顏文字代替,彷彿在用戶的腦中激起的火花。 圖片來源:boundless.ai/

布朗對自己的手段格外自信。 “我知道人的大腦怎麼運作,我們可以通過軟件程序讓大腦自動去做某些特定的事。” 他曾篤定地對媒體這樣說。

布朗畢業於南加州大學,於2015年底拿到了神經生物學博士學位,而他的合夥人達爾頓·康布斯則是一名神經經濟學博士。

“一名神經生物學家和一名神經經濟學家走進了酒吧,你猜會發生啥?”

這些人可以“操控”你的大腦

根據他們的理論,不管是發帖、購買還是延長使用時間,任何用戶行為都能通過設計“獎賞”來實現並加強。

他們提供的“定制服務”能接入客戶App 的後台,幫助客戶追踪用戶的每一個行為;然後在一些關鍵的地方和時間點設計“獎賞”:悅耳的聲效、虛擬幣,或者忽然跳出來的 贊,從而提高用戶的留存度、打開率和停留時間。 這對客戶來說,就意味著更好看的數據和營收,他們也願意為此付費。

公司反复宣傳的案例包括2016年的一單客戶:一個叫“Brighten”的“正能量社交網絡”App。 為期三週的ab測試(即用未優化的用戶做對照組)顯示,被他們“打了多巴胺”的用戶,打開應用的動作變得更頻繁,花時間給親朋好友發送的正能量信息增加了 167%。

面對外界“生產癮品”的“不道德”爭議,他們聲稱自己現在的客戶主要是健身和理財App,曾經“拒絕過做賭博應用的客戶”。 按布朗的說法,他們的任務是推進那些好的技術。

但到底什麼樣的技術是好技術呢? 網站上語焉不詳,似乎也並非他們實際工作的重點。

畢竟,布朗在接受采訪時說的是: “ (用戶)就好比實驗室裡的豚鼠,在我們的觀察下,不停的摁按鈕,然後收穫‘贊’作為食物。”

他的直白並非標新立異,像實驗動物一樣操縱用戶快感在科技公司中並不罕見——甚至可以說和矽谷潮流一脈相承。 用戶的“空間”,正變得越來越擁擠。

圖片來源:The Irish Times

“技術多巴胺”是怎麼工作的?

事情要從上世紀80年代開始說起。 沃爾夫拉姆·舒爾茨是劍橋大學的一名神經生物學家。 當時,他試圖找出大腦的獎賞機制和特定神經遞質之間的聯繫,並在小鼠上做了不少實驗。 他發現,當小鼠咬下面前實驗人員投餵的蘋果時,大腦中開始分泌一種叫多巴胺的物質。

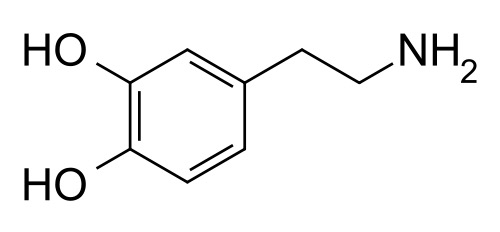

今天我們知道多巴胺在人體內發揮多種多樣的信使功能,在血管、胰臟、腸道和免疫系統裡各有不同作用,在大腦裡的只是一小部分;而就算大腦裡的多巴胺也分處 多個不同通道,傳遞不同信息。 然而它最出名的,依然是舒爾茨當年發現的那個和食慾、情慾與愉悅感相關聯的功能,甚至讓它在大眾文化里獲得了 “愉悅分子” 和 “愛情分子” 之名。

多巴胺分子。 圖片來源:Wikimedia Commons

準確地說, 多巴胺的這個功能並非產生愉悅,而是調節慾望、滿足和獎賞。 當你預計到做一件事情會獲得好的回報時,你的獎賞神經通路里多巴胺的含量就會增加,如果到來的回報超出了你的預期,那麼多巴胺還會有第二波增加;但反 過來,如果回報低於你的預期,多巴胺會回落到比一開始更低的水平。 不管你是把手伸向了罪惡的巧克力,還是接下了遊戲裡的一個新任務,引導你追求獎賞的那個分子,都是多巴胺。

多巴胺的作用機制彷彿給了一些技術產品“操控行為”的能力。 紐約大學行為心理學家娜塔莎·舒爾在《設計上癮:拉斯維加斯的老虎機》中考察了各類賭博機器的設計和製造。 最核心的驅動原理之一,是在未知的情況下提供忽然的獎賞。 你永遠不知道下一回贏錢是什麼時候,而在贏錢的期望突然被超額滿足的那一瞬間,配合金幣落袋的合成音,多巴胺的分泌會猛然提升,讓你的愉悅程度爆表 。

這種機制叫 “變率強化”(variable ratio reinforcement) 。 如果實驗室裡的小鼠知道摁一個按鈕會掉下食物,但掉下時間不確定,那麼它摁按鈕的速度和頻率都會顯著增強。 同樣的,在《魔獸世界》裡,你並不知道什麼時候會在副本里打出橙裝,這讓你一遍遍刷個不停,沒拿到之前整日整夜的心神不寧;或者讓你 像小鼠一樣一遍又一遍強迫症一樣解鎖手機、打開微信,期待朋友圈裡跳出的點贊數字。

圖片來源:morrisonclinic.com

多巴胺只是 大腦獎賞機制 中一系列複雜生化反應裡最知名的一種物質。 從基礎的生理滿足(食慾、性慾),到內在的愉悅和快樂,再到更高級的比如達成目標、受到肯定等,都能讓獎賞機制工作,肯定“對”的行為,在漫長的演化過程 中指導人們的行動。 而“上癮”的產品則以不同方式利用獎賞機制,無休止地向用戶供應這種滿足。

比如 搶奪第一時間的注意力 。 人腦裡負責其它底層感官的部位(例如邊緣系統)會第一時間接受刺激的到來;而負責理性思考的前額皮質則會慢上個半拍。

這是諾獎得主丹尼爾·卡尼曼在《思考,快與慢》中提到的“系統一”和“系統二”,負責直覺的系統一的工作總是更加迅速。 所以, 將小紅點、艷麗的圖標、自動播放的視頻這樣最基本的、最直接帶來愉悅的刺激,第一時間送到你眼前,便能“跑贏”你的理性判斷,在不知不覺中 收割你的時間。

圖片來源:Technology OneHowto

你覺不覺得這套邏輯眼熟得很? 實際上,類似的情況對相當部分移動互聯網使用者來說,已經司空見慣了——你或許也在其中。

最初,這種 “收割時間” 的行為僅限於圖文內容,他們初期用刺激的標題和貼合最基本喜好的個性化推送,收割人們上廁所、等車等時候的“碎片時間”;隨後他們大舉進攻短視頻領域,收割對象 變成了用戶大塊的空餘時間。

當你收看完一個短視頻之後,甚至不需要做出任何反應,系統馬上會自動推送給你一個類似的短視頻,嘗試讓你的視覺快感盡可能長地延續下去。 你看得越多,系統就越了解你的喜好,給你的推動也就越“精準”。

這是移動互聯網時代的風月寶鑑,它讓你的注意力始終聚焦在屏幕上,無法挪動分毫。 互聯網產品界的“標準答案”的本質便是用數據精細地洞悉人性之弱,並徹底貫徹到產品的結構邏輯和交互設計中。

誠然,產品設計是一件複雜的事,不能一概而論;愉悅感的形成、愉悅感的強度、個人的自律和承受度也因人而異。 但大潮流是,對於“愉悅”的科技產品的沉迷,正在以前所未有的規模侵占著我們寶貴的注意力資源。 “技術多巴胺”的刺激,讓我們從沉迷發展到依賴,直到上癮。

圖片來源:Addiction Blog

我們對科技產品真的“上癮”嗎?

科技從業者們並非對這些致命設計一無所知。 “生產高科技產品的人,彷彿遵守著毒品交易的頭號規則:自己絕不能上癮。”紐約大學商學院市場心理學副教授亞當·奧爾特8在《欲罷不能》中這樣寫道。

這樣的案例在矽谷俯拾即是:喬布斯的小孩甚至從來沒玩過iPad;《連線》雜誌的前主編克里斯·安德森對家裡每一台設備都設定了嚴格的時間限制,他的5個孩子從 不准在臥室裡使用屏幕。

奧爾特認為, 我們正面臨著技術帶來的“行為上癮”的嚴峻挑戰。

行為上癮由6種要素構成:

1. 誘人的目標;

2. 無法抵擋且無法預知的積極反饋;

3. 漸進改善的感覺;

4. 越來越困難的任務;

5. 需要解決卻又暫未解決的緊張感;

6. 強大的社會聯繫。

新時代的科技產品,總在一點或者幾點上滿足這些要素,讓人“上癮”,帶來大腦無法擺脫的獎賞與刺激。 而不光是在現代,上癮在人類歷史中無處不在,人們總是會尋得一些天然或者非天然的化學物質來滿足自己的快感,逃避現實中的痛苦。 便宜的酒精、手捲的煙草、“嬉皮士”的大麻,癮品、上癮群體和背後的經濟貿易鏈條,與現在唾手可得的科技產品無不相似。

圖片來源:memecrunch.com

談到上癮,在中國科學院神經科學研究所做獎賞機制研究的唐騁給我描述了一個實驗:

在小鼠腦中埋個電極,讓小鼠踩踏板放電,每踩一次,電極就會刺激產生多巴胺的神經元興奮。 結果小鼠以每分鐘幾百次的速度踩踏,直到力竭而亡。

合法的癮品,例如煙、酒,能夠刺激大腦分泌更多的多巴胺;而違禁的烈性毒品,例如海洛因、可卡因和冰毒,則會直接擾亂神經通路。 “ 冰毒本身就是多巴胺類似物,它會和多巴胺受體結合,卻很難像多巴胺一樣被回收,結果就是持續產生快感。 ”唐騁說。

圖片來源:mz-web.de

然而, 是否可以將科技產品帶來的沉迷等同“成癮”,並沒有明晰的結論。 麻省理工大學科學技術與社會系教授雪莉·特克爾在此問題上的態度比較謹慎。 畢竟對現在的人來說,手機和社交網絡更多的像是必需品而不是癮品。 “如果想戒除某種成癮的藥物,那麼我們需要遠離它。可我們哪個人能遠離電腦和手機呢?” 特克爾在她的書《群體性孤獨》中提到。

不管是讓人刷個不停的社交網絡也好,讓無數青少年沈迷的電子遊戲也好,並不天然就是壞的。 誕生之初的技術並非以生產癮品為目的——當下市值5千億美元的 Facebook 的雛形僅僅是紮克伯格在哈佛大學搞的“校園最美妞評選網站”罷了。 電子遊戲在合理使用的前提下,能夠促進人探索、主動解決艱難障礙、提供積極的情緒來源,也形成了愛好者眾多的獨特文化。

圖片來源:Carleton University

所以問題的關鍵是,究竟是什麼讓事情變得如此誇張? 技術背後的資本和創造力讓我們沉浸於虛擬的美好,但讓人憂心的是,它並不關心每個人真實的生活。

“生產誘惑”的不是技術,而是資本

資本和技術不關心人的真實生活,那麼他們的真實目的是什麼? 這是崔斯坦·哈里斯一直在思考的問題。 2011年,他創辦的Apture被谷歌收購,他順理成章地成為一名谷歌員工。 但很快他就發現,在這個聲稱“不作惡”的公司,大多數人並不是在為用戶的福祉而工作。 公司所考慮的,是如何用各種途徑增加點擊率,延長用戶使用的時間,見縫插針地賣廣告,並把這樣的產品定義為“好”。

哈里斯在斯坦福大學;圖片來源:LinkedIn

他希望改變。 他領導了谷歌郵件工具Inbox 的開發——把吵鬧的Gmail,變成了一個簡潔、優雅而不輕易打擾人的App,所有的郵件都憑智能分類劃分優先級,只有最緊急的郵件才會讓 手機響起通知。 2012年,他寫了一張144頁的PPT,名叫“呼籲最小化的干擾,尊重用戶的注意力”,發給了他最信任的10個同事傳閱,想把它作為設計倫理推廣起來。

這張 PPT 很快就在谷歌內網上火了,時任 CEO 拉里·佩奇找他談過話,哈里斯自己也不再自稱產品經理,而是“倫理和產品哲學家”。 然而,他想在谷歌內部發起的革新卻舉步維艱。 “每個人讀到的時候都點頭稱讚,然而一轉頭就繼續忙自己的事去了。”哈里斯在接受《大西洋周刊》的專訪時說,“還有同事誤讀了我,以為我不 允許大家使用社交網絡。”2016年,革新無望的哈里斯從谷歌離職,轉而投身公益,建立了“人性科技中心”,與一群同事探索改進技術,讓人們更合理地使用科技產品。

哈里斯的 PPT 裡這麼寫道:

“歷史上從來沒有一個時刻,人們的生活被一群3個大公司(指Facebook、谷歌和亞馬遜)裡、大多數為25~35歲的男性白人技術人員所深刻地影響著。這些人手下誕生的 設計決定著數百萬人每天該以何種方式度過……(我們技術人員)必須承擔起責任。”

圖片來源:Picssr

但這一切的根源並不是技術,而是底層的經濟邏輯。 技術人員,特別是受工程師文化熏陶的程序員信奉的原則,無非是用技術定義問題、然後用算法加以解決。 而拋給他們需要解決的問題,從來不是“用戶的美好生活是什麼”,而是“如何把用戶留住”。

不管是谷歌、Facebook 還是別的主流科技產品,商業模式都是廣告。 越多的用戶、越長的停留時間,意味著越多的廣告收入。 提高收入的大目標分到產品經理頭上,變成了赤裸裸的業績壓力。 YouTube 想要讓用戶一個接一個看更多的視頻;Facebook 希望用戶一個接一個地點開帶有廣告的帖子;國內某整合資訊類App 對每個用戶的打開頻次、滑屏速度都有細緻的分析 ,最大化廣告帶來的收益。

形勢在變化, 生產刺激和誘惑的方式也在升級。 拿遊戲來說,在單機遊戲時代,廠商的任務是做出“良心之作”,以銷售出更多遊戲為目標,並不能控制用戶怎麼玩、玩多久。 但是在網絡遊戲的時代,讓用戶停留更久、花更多錢變得更加緊要。 “幾乎所有遊戲,營收都是一個很重要的目標。”一名資深遊戲設計師對我解釋道,“具體來講就是遊戲玩家中有多少比例轉化成了付費用戶,和每個付費用戶的 平均付費額度。” 這些指標讓遊戲公司別無他法,只能想方設法讓用戶沉迷氪金。 而大數據和人工智能比你自己更清楚自己喜歡什麼、沉迷什麼,讓技術的操縱變得易如反掌。

科技公司並不是邪惡的利維坦,而是他們剛好擁有了讓人無法抵禦的強大武器,能夠利用人的脆弱本性盈利。 正如哈里斯所言,“ 一個人的上癮背後,是上千個人努力工作、想方設法讓你上癮。 ” 在資本的眼中,一切都只是用戶數量、日活、月活和平均在線長度等可以用數字和貨幣衡量的指標,也是創造“美好虛擬生活”的終極目的。 在資本的驅動下量產沉迷和誘惑,可以說是經濟上的必然。

圖片來源:recoveryranch.com

生產過剩的“注意力經濟”會把技術帶向何方?

“你明知道高糖高油、一口下去全是卡路里,但你還是無法抵禦血糖升高的快感吃個不停。”相比起藥物和菸酒,《連線》作者羅比·岡薩雷 斯將大部分科技產品比作帶給人愉悅感和滿足感的垃圾食品。 食品本身對人類有益,然而無盡的美味誘惑讓許多人被肥胖問題所困擾,國民健康體係不堪重負。

如果把單個人的體重失控說成是缺乏自製力還能說得過去,那麼全社會高居不下的肥胖率就不能這樣單純地解釋了。 這是一個新社會形態下的結果——我們吃下了比我們需要的多得多的東西。 同樣的,技術的問題並不是某個人沉迷遊戲或者社交網絡,而是全社會不分晝夜地刷屏。 在物質和精神產品過剩的當下,商業的運作依賴於每個人無盡地消費。 而追求數字的資本唯有把產品向“癮品”靠攏,才能綁住“過剩”下的顧客。

以感官享樂為中心的消費主義在此邏輯下已經橫行了半個世紀。 那些喚起本能、激發愉悅的東西總能以最快的速度佔據一席之地——美食、美圖、暴力、八卦和性。 諾貝爾經濟學獎獲得者司馬賀將這種搶奪用戶關注力的邏輯命名為 “注意力經濟”。 人類經歷了幾百萬年的茹毛飲血,只用不到一百年就進入了五光十色的物質世界; 那些因為演化而依附於我們的本能和慾望,不可能經得起資本精心營造的誘惑。

圖片來源:Youtube

而“注意力經濟”最擅長的便是通過擊中我們的弱點的來盈利。 在即刻的刺激與源源不斷的愉悅之後,是現實與虛擬的巨大鴻溝。 我們能在艾澤拉斯扮演現實中扮演不了的英雄,能在微博上享受現實中稀少的讚揚和喜愛。 每個沉迷遊戲或者社交網絡的人的背後,都有他們在學校、工作和家庭中無法獲取的快感、乃至無法實現的個人價值,情願消費人造的美好刺激。

“注意力經濟”下最脆弱的人,也將會是最經常面對灰暗現實的群體。 灣區的程序員和紐約的金融新貴大可以掀起昂貴的有機健康食品熱潮,然而“健康”二字對普通人卻變得越來越奢侈。 “科技癮品”的肆虐,是否會把專注、思考和投入等也變成奢侈品,底層無福消受? 現在已經有了這樣的苗頭——如果你沒錢,那麼你會用更多的注意力來購買這些刺激:看天氣的免費App 植入大量的廣告、成為“內容入口”,讓你從每天起床 開始就被信息流拽走;便宜的安卓機預裝了大量“合作App”,不停地跳出通知。 要么你是懂技術的那一小撮,要么你就只能任憑產品擺佈。

圖片來源:foodaddictionscience.com

而技術產品比任何其它癮品更致命的是它的複制力。 再便宜的垃圾食品也有成本,而相比起來,信息和軟件的邊際成本會隨著規模的擴大而逐漸趨近零。 從來沒有一種“癮品”、甚至任何一種讓人著迷的介質能夠被無限地複制和擴散,物質和現實的匱乏也絲毫阻擋不了它的傳播。 每個人的注意力和時間又是有限的,最終總會被愈演愈烈的技術進步徹底佔領。

技術是必需品,成本忽略不計,又如此令人上癮,就好比我們呼吸的空氣變成了麻醉劑,很難想像在資本驅動下的“沉迷”會以怎樣一種姿態收尾。

一個多月前,我正和總編、Ent 激烈地討論著“優質內容”的話題。 總編提出了一個想法:內容生產者在為一般讀者服務的同時,也在為算法服務。 因為算法很容易判斷什麼內容是“受歡迎的”,但是需要一些輔助才能判斷 “優質”。 如果有一天,機器完成了這個學習,我們的喜好與判斷將被數字徹底操縱。

然而,當我寫下這篇文章時,我意識到現實的腳步或許會更快。 只需要將面前被資本或其它力量操控的世界當做理所當然, 技術的“閉環”就完成了它的使命:喜好與判斷不重要,全民“上癮”或許就夠了。

如何避免成為時間收割的犧牲品

文中的哈里斯為了避免分心,會做以下幾件事:

1. 把手機屏幕調成黑白的,盡可能地阻止鮮豔的圖標對自己的吸引;

2. 把容易“上癮”的 App 放在第二、三屏、擠在一個文件夾裡,對抗無意義地“打開”的動作;

3. 工作的時候,把手機放在看不見的地方。

在此基礎上,如果不能減少使用,那麼得對自己的“使用”心中有數:

1. 使用一些小工具,記錄自己每天在手機上耗費的時間;

2. 如果你有孩子,和他/她約定好玩多久、或者只能在客廳玩。

最後,有這麼一個實驗,兩個籠子裡的小鼠可以踩一個踏板得到“毒品”,但一個籠子裡的老鼠另外有吃有喝有玩的有夥伴,一個籠子裡的小鼠啥都沒有。 結果你猜怎樣?

本文由 人間 Museum© 授權 虎嗅網 發表,並經虎嗅網編輯。 轉載此文章須經作者同意,並請附上出處( 虎嗅網 )及本頁鏈接。 原文鏈接https://www.huxiu.com/article/239839.html

頭條楓林網

頭條楓林網