一

人工智能,俗稱機器人,接下來還要瘋狂碾壓哪些行業?

自“深藍”幹掉國際象棋霸主卡斯帕羅夫,到不久前“阿爾法圍棋”的升級版“大師”砍瓜切菜般地血洗圍棋界,江山易主看來已成定局。 行業規則需要徹底改寫:棋類這東西當然還可以有,但職業棋賽不再代表最高水準,專業段位將降格為另一類業餘段位,只能用來激勵廣場大媽舞似的群眾遊戲。 最精彩的博弈無疑將移交給機器人,交給它們各自身後的科研團隊—可以肯定,其中大部分人從不下棋。

翻譯看來是另一片將要淪陷之地。 最初的翻譯機不足為奇,幹出來的活常有一些強拼硬湊和有三沒四,像學渣們的作業瞎對付。 但我一直不忍去外語院系大聲警告的是:好日子終究不會長了。 二○一六年底,谷歌公司運用神經網絡的算法催生新一代機器翻譯,使此前的錯誤大減60%。 微軟等公司的相關研發也奮起直追,以致不少科學家預測二〇一七年最值得期待的五大科技成果之一,就是“今後不再需要學外語”。 事情似乎是,除了文學翻譯有點棘手,今後涉外的商務、政務、新聞、旅遊等機構,處理一般的口語和文件,配置一個手機APP足矣,哪還需要職業僱員?

教育界和醫療界會怎麼樣? 還有會計、律師、廣告、金融、紀檢、工程設計、股票投資……那些行業呢?

美國學者凱文·凱利是個樂觀派,曾炫示維基百科這一類義務共建、無償共享的偉大成果,憧憬“數字化的社會主義”。 阿里巴巴集團的馬雲也相信“大數據可以復活計劃經濟”。 但他們未說到的是,機器人正在把大批藍領、白領掃地出門。 因為大數據和“雲計算”到場,機器人在識別、記憶、檢索、計算、規劃、學習等方面的能力突飛猛進,正成為一批批人類望塵莫及的最強大腦;並以精準性、耐用性等優勢 ,更顯模範員工的風采。 新來的同志們都有一顆高尚的矽質心:櫃員機永不貪污,讀臉機永不開小差,自動駕駛系統永不鬧加薪,保險公司的理賠機和新聞媒體的寫稿機永不疲倦— 除非被切斷電源。

有人大膽預測,人類99%的智力勞動都將被人工智能取代——最保守的估計也在45%以上。 這話聽上去不大像報喜。 以色列學者赫拉利不久前預言:絕大部分人即將淪為“無價值的群體”,再加上基因技術所造成的生物等級化,“我們可能正在準備打造出一個最不平等的社會”! 是的,事情已初露端倪。 “黑燈工廠”的下一步就是“黑燈辦公室”,如果連小商小販也被售貨機排擠出局,連保洁、保安等兜底性的再就業崗位也被機器人“黑”掉,那麼黑壓壓的失業 大軍該怎麼辦? 都去曬太陽、打麻將、跑馬拉松、玩一次說走就走的旅行? 一旦就業危機覆蓋到適齡人口的99%,哪怕只覆蓋其中一半,肯定就是經濟生活的全面坍塌。 在這種情況下,天天享受假日亦即末日,別說社會主義,什麼主義恐怕也玩不了。 還有哪種政治、社會的結構能夠免於分崩離析?

數字社會主義也可能是數字寡頭主義……好吧,這事權且放到以後再說。

作為一個文學愛好者,不能不想一想文學這事。 這事雖小,卻也關係到一大批文科從業者及文學受眾。

二

不妨先看看下面兩首詩:

其一:

西津江口月初弦,水氣昏昏上接天。

清渚白沙茫不辨,只應燈火是漁船。

其二:

西窗樓角聽潮聲,水上征帆一點輕。

清秋暮時煙雨遠,隻身醉夢白雲生。

兩首詩分別來自宋代的秦觀和IBM公司的“偶得”——一個玩詩的小軟件。 問題是,有多少人在兩首詩前能一眼分辨出“他”和“它”? 至少,當我將其拿去某大學做測試,三十多位文學研究生,富有閱讀經驗和鑑賞能力的專才們,也多見猶疑不決抓耳撓腮。 如果我刷刷屏,讓“偶得”君再提供幾首,混雜其中,布下迷陣,人們猜出婉約派秦大師的概率就更小。

“偶得”君只是個小玩意兒,其算法和數據庫一般般。 即便如此,它已造成某種程度上的真偽難辨,更在創作速度和題材廣度上遠勝於人,沉重打擊了很多詩人的自尊心。 出口成章,五步成詩,無不可詠……對於它來說都是小目標。 哪怕胡說八道——由遊戲者鍵入“胡說八道”甚至顛倒過來的“道八說胡”,它也可隨機生成一大批相應的藏頭詩,源源不斷,花樣百出,把四個狗屎字吟詠 得百般風雅:“胡兒不肯落花邊,說與蘭芽好種蓮。八月夜光來照酒,道人無意似春煙。”或是:“道人開眼出群山,八十年來白髮間 。說與漁樵相對叟,胡為別我更憑欄。”

這種批量高產的風雅誠然可惡,但衣冠楚楚的大活人們就一定能風雅得更像回事?

對比一下吧,時下諸多仿古典、唐宋風、賣國粹的流行歌詞,被歌手唱得全場沸騰的文言拼湊,似乎也並未見得優越多少。 口號體、政策體、雞湯體、名媛體、老幹體的舊體學舌,時不時載於報刊的四言八句,靠一冊《笠翁對韻》混出來的筆會唱和,比“道八說 胡”也未見得高明幾何。

詩歌以外,小說、散文、評論、影視劇等也正在面臨機器人的野蠻敲門。 上個世紀六十年代,美國貝爾實驗室早已嘗試機器寫作。 幾十年下來,得助於互聯網和大數據,這一雄心勃勃的探索過關斬將,終得繭破化蝶之勢。

日本朝日電視台二〇一六年五月報導,一篇人工智能所創作的小說,由公立函館未來大學團隊提交,竟在一千四百五十篇參賽作品中瞞天過海,闖過“星新一 獎”的比賽初審,讓讀者們大跌眼鏡。 說這篇小說是純機器作品當然並不全對。 有關程序是人設計的;數據庫裡的細節、情節、台詞、角色、環境描寫等各種“零部件”,也是由人預先輸入儲備的。 機器要做的,不過是根據指令自動完成篩選、組合、推演、語法檢測、隨機潤色一類事務。 不過,這次以機勝人,已儼如文學革命的又一個元年。 有了這一步,待算法進一步發展,數據庫和样本量進一步擴大,機器人文藝事業大發展和大繁榮想必指日可待。 機器人群賢畢至,高手雲集,一時心血來潮,什麼時候成立個作家協會,頒布章程選舉主席的熱鬧恐怕也在所難免。

到那時,讀者面對電腦,也許只需往對話框裡輸入訂單:

男一:花樣大叔。 女一:野蠻妹。 配角:任意。 類型:愛情/懸疑。 場景:海島/都市。 主情調:憂傷。 宗教禁忌:無。 主情節:愛犬/白血病/隕石撞地球。 語調:任意……

諸如此類。

隨後立等可取,得到一篇甚至多篇有板有眼甚至有聲有色的故事。

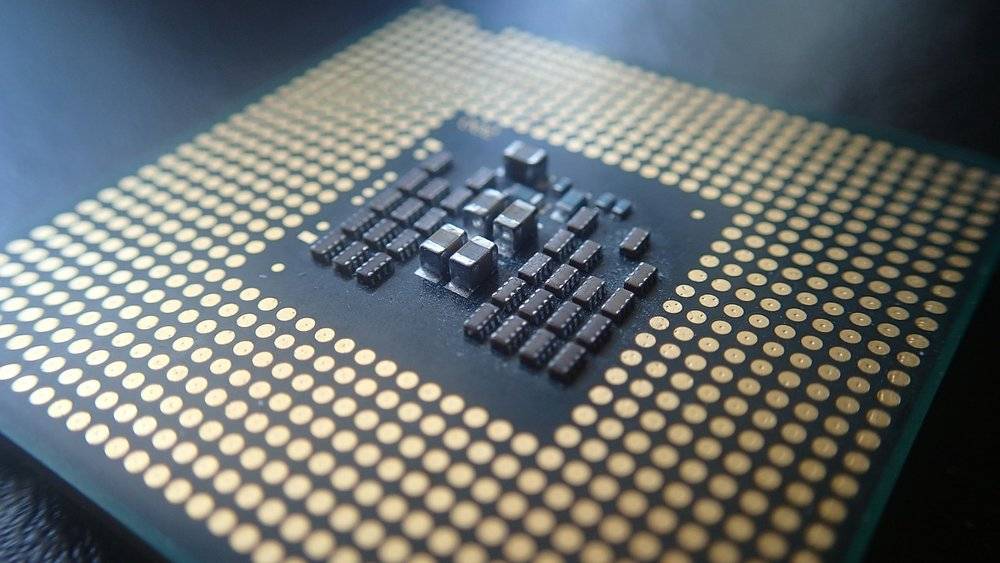

其作者可能是人,也可能是機器,也可能是配比不同的人機組合——其中低俗版的組合,如淘寶網十五元一個的“寫作軟件”,差不多就是最廉價的抄襲助手, 已成為時下某些網絡作家的另一半甚至另一大半。 某個公眾熟悉的大文豪,一個多次獲獎的馬先生或海倫女士,多次發表過感言和捐贈過善款的傢伙,在多年後被一舉揭露為非人類,不過是一堆芯片、硬盤以及 網線,一種病毒式的電子幽靈,也不是沒有可能。

法國人羅蘭·巴特一九六八年發表過著名的《作者之死》,似已暗示過今日的變局。 但作者最後將死到哪一步,將死成什麼樣子? 是今後的屈原、杜甫、莎士比亞、托爾斯泰、曹雪芹、卡夫卡都將在矽谷或中關村那些地方高產爆棚,讓人們應接不暇消受不了以至望而生厭? 還是文科從業群體在理科霸權下日益潰散,連萌芽級的屈原、杜甫、莎士比亞、托爾斯泰、曹雪芹、卡夫卡也統統夭折,早被機器人逼瘋和困死?

技術主義者揣測的也許就是那樣。

三

有意思的是,技術萬能的烏托邦卻從未實現過。 這事需要說說。 一位美籍華裔的人工智能專家告訴我,至少在眼下看來,人機關係仍是一種主從關係,其基本格局並未改變。 特別是一旦涉及價值觀,機器人其實一直力不從心。 據說自動駕駛系統就是一個例子。 這種系統眼下看似接近成熟,但應付中低速還行,一旦放到高速的情況下,便仍有不少研發的難點甚至死穴——比如事故減損機制。

這話的意思是:一旦事故難以避免,兩害相權取其輕,系統是優先保護車外的人,還是車內的人? 進一步設想,是優先一個猛漢還是一個盲童? 是優先一個美女還是一個醜鬼? 是優先一個警察還是三個罪犯? 是優先自行車上笑的還是寶馬車裡哭的? ……這些Yes或No肯定要讓機器人蒙圈。 所謂業內遵奉的“阿西莫夫法則”,只是管住機器人永不傷害人這一條,實屬過於籠統和低級,已大大的不夠用了。

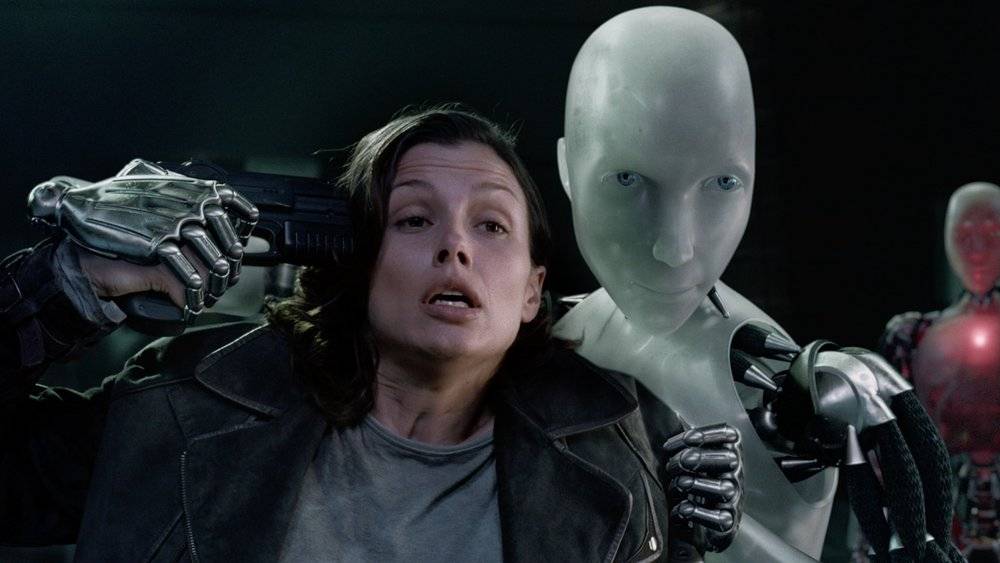

美國電影《我是機器人》也觸及過這一困境,堪稱業內同仁的一大思想亮點。 只是很可惜,後來的影評人幾乎都加以集體性無視——他們更願意把科幻片理解為《三俠五義》的高科技版,更願意把想像力投向打打殺殺的激光狼牙棒 和星際楚漢爭。

其實,在這一類困境裡,即便把識別、權衡的難度降低幾個等級,變成愛犬與愛車之間的小取捨,也會撞上人機之間的深刻矛盾。 原因是,價值觀總是因人而異的。 價值最大化的衡量尺度,總是因人的情感、性格、文化、閱歷、知識、時代風尚而異,於是成了各不相同又過於深廣的神經信號分佈網絡,是機器人最容易蒙圈的巨大 變量。 捨己為人的義士,捨命要錢的財奴……人類這個大林子裡什麼鳥都有,什麼鳥都形跡多端,很難有一定之規,很難納入機器人的程序邏輯。

計算機鼻祖高德納因此不得不感嘆:“人工智能已經在幾乎所有需要思考的領域超過了人類,但是在那些人類和其他動物不假思索就能完成的事情上,還差得很遠。”同樣是領袖 級的專家凱文·凱利還認為,人類需要不斷給機器人這些“人類的孩子”“灌輸價值觀”,這就相當於給高德納補上了一條:人類最後的特點和優勢,其實就是價值觀。

價值觀? 聽上去是否有點……那個?

沒錯,就是價值觀。 就是這個價、值、觀劃分了簡單事務與復雜事務、機器行為與社會行為、低階智能與高階智能,讓最新版本的人類定義得以彰顯。 請人類學家們記住這一點。 很可能的事實是:人類智能不過是文明的成果,源於社會與歷史的心智積澱,而文學正是這種智能優勢所在的一部分。 文學之所以區別於一般娛樂,就在於文學長於傳導價值觀。 好作家之所以區別於一般“文匠”,就在於前者總是能突破常規俗見,創造性地發現真善美,守護人間的情與義。 技術主義者看來恰恰是在這裡嚴重缺弦。 他們一直夢想著要把感情、性格、倫理、文化以及其他人類表現都實現數據化,收編為形式邏輯,從而讓機器的生物性與人格性更強,以便創造力大增,最終全面超越人類。

但他們忘了人類智能千萬年來早已演變得非同尋常—其中一部分頗有幾分古怪,倒像是“缺點”。 比如人必有健忘,但電腦沒法健忘;人經常糊塗,但電腦沒法糊塗;人可以不講理,但電腦沒法不講理—即不能非邏輯、非程式、非確定性的工作。 這樣一來,即便機器人有了遺傳算法、人工神經網絡等仿生大招,即便進一步的仿生探索也不會一無所獲,人的契悟、直覺、意會、靈感、下意識、跳躍性思維……包括同步 利用“錯誤”和兼容“悖謬”的能力,把各種矛盾信息不由分說一鍋煮的能力,有時候竟讓2+2=8或者2+2=0甚至重量+溫度=色彩的特殊能力,如此等等,都有“ 大智若愚”之效,還是只能讓機器人蒙圈。

在生活中,一段話到底是不是“高級黑”;一番慷慨到底是不是“裝聖母”;一種高聲大氣是否透出了怯弱;一種節衣縮食是否透出了高貴;同是一種忍讓 自寬,到底是阿Q的“精神勝利”還是莊子的等物齊觀;同是一種筆下的糊塗亂抹,到底是藝術先鋒的創造還是畫鬼容易畫人難的胡來……這些問題也許 連某個少年都難不住,明眼人更是一望便知。 這一類人類常有的心領神會,顯示出人類處理價值觀的能力超強而且特異,其實不過是依托全身心互聯與同步的神經響應,依託人類經驗的隱秘蘊積,選擇了一個幾無來由和 依據的正確,有時甚至是看似並不靠譜的正確——這樣做很平常,就像對付一個趔趄或一個噴嚏那樣再自然不過,屬於瞬間事件。

但機器人呢,光是辨識一個“高級黑”的正話反聽,就可能要癱瘓全部數據庫——鐵板釘釘的好話怎麼就不是好話了? 憑什麼A就不是A了? 憑什麼各種定名、定義、定規所依存的巨大數據資源和超高計算速度,到這時候就不如人的一閃念? 甚至不如一個猩猩的腦子好使?

從另一角度說,人類曾經在很多方面比不過其他動物,將來在很多方面也肯定比不過機器,這實在沒什麼大不了的。 但人類智能之所長常在定規和常理之外,在陳詞濫調和眾口一詞之外。 面對生活的千差萬別和千變萬化,其文學最擅長表現名無常名、道無常道、因是因非、相剋相生的百態萬象,最擅長心有靈犀一點通。 人類經驗與想像的不斷新變,價值觀的心理潮湧,倒不一定表現為文學中的直白說教——那樣做也太笨了——而是更多分泌和閃爍於新的口吻、新的修辭 、新的氛圍、新的意境、新的故事和結構。 其字裡行間的微妙處和驚險處,“非關書也,非關理也”,常凝聚著人類處理一個問題時瞬間處理全部問題的暗中靈動,即高德納所稱“不假思索就能完成”之 奇能,多是“萬象俱開,口忽然吟,手忽然書”,“恍惚而來不思而至”,“羚羊掛角,無跡可求”,“此處無聲勝有聲”,其複雜 性非任何一套代碼和邏輯可以窮盡。

四

如果事情就是這樣,我們就只能想像,機器人寫作既可能又不可能。

說不可能,是因為它作為一種高效的仿造手段,一種基於數據庫和样本量的寄生性繁殖,機器人相對於文學的前沿探索而言,總是有慢一步的性質,低一檔的性質 ,“二梯隊”裡跟踪者和復制者的性質。

說可能,是機器人至少可望勝任大部分“類型化”寫作。 不是嗎? “抗日”神劇總是敵慫我威。 “宮鬥”神劇總是王痴、妃狠、暗下藥。 “武俠”神劇總是秘籍、紅顏、先敗後勝。 “青春”神劇總是“小鮮肉”們會穿、會玩、會瘋、會貧嘴然後一言不合就出走……這些都是有套路的,有模式的,類型化的,無非是“ 007”系列那種美女+美景+科技神器+驚險特技的電影祖傳配方,誘發了其他題材和體裁的全面開花。 以至於眼下某些同類電視劇在不同頻道播放,觀眾有時選錯了台,也能馬馬虎虎接著看,渾然不覺主角們相互客串。 街坊老太看新片,根本無須旁人劇透,有時也能掐出後續情節的七八分。 在這裡,一點政治正確的標配,一些加誤會法或煽情點的相機注水,這些人能做的,機器也都能做,能做個大概其。 一堆堆山寨品出爐之餘,有關的報導、評論、授獎詞、會議策劃文案等甚至還可由電腦成龍配套,提前準備到位,構成高規格的延伸服務。

機器人看來還能有效支持“裝×族”的寫作——其實是“類型化”的某種換裝,不過是寫不出新詞就寫廢話,不願玩套路就玩一個迷宮。 反正有些受眾就這樣,越是看不懂就越不敢吱聲,越容易心生崇拜,因此不管是寫小說還是寫詩,空城計有時也能勝過千軍萬馬。

評論麼,更好辦。 東南西北先抄上幾條再說,花拳繡腿先蒙上去再說。 從本雅明抄到海德格爾,從先秦摘到晚清,從熱銷大片繞到古典音樂…… 一路書袋掉下來,言不及義不要緊,要的就是學海無涯的氣勢,就是拉個架子,保持虛無、憂傷、唯美一類流行姿態。 “慶祝無意義”! 遙想不少失意小資既發不了財,也受不了苦,只能憂鬱地喝點小咖啡,找人調情之時,能說出多少意義? 腦子裡一片空蕩盪,不說說這些精緻而深刻的雞毛蒜皮又能幹什麼? 顯然,過剩的都市精英一時話癆發作,以迷幻和意淫躲避現實,這些人能做的,機器也都能做,能做個大概,其無非是去網上搜一把高雅和玄奧的句子 ,再搓揉成滿屏亂碼式的天書,有什麼難的?

還有其他不少宜機的業務。

“類型化”與“裝×族”,看似一實一虛,一俗一雅,卻都是一種低負載、低含量、低難度的寫作,即缺少創造力的寫作,在AI專家眼 裡屬於“低價值”的那種。 其實,在這個世界的各個領域裡,“高價值”工作從來都不會太多。 文學生態結構的龐大底部,畢竟永遠充斥著我等庸常多數,主流受眾有時也不大挑剔,有一口文化快餐就行。 那麼好,既然製造、物流、金融、養殖、教育、新聞、零售、餐飲等行業,已開始把大量重複性、常規性、技術性的勞動轉移給機器,形成一種不可阻擋的時代大勢,文學當然 概莫能外。

在這一過程中,曾被稱為“文匠”“寫手”的肉質寫作機器,轉換為機器寫作,不過是像蒸汽機、電動機一樣實現人力替代,由一種低效率和手工化的方式, 轉變為一種高產能和機器化的方式,對口交接,轉手經營,倒也不值得奇怪。 只要質量把控到位,讓“偶得”們逐步升級,推出一大批更加過得去的作品也不必懷疑——何況“偶得”還有“偶得”的好處。 它們不會要吃要喝,不會江郎才盡,不會抑鬱、自殺、送禮跑獎,也免了不少文人相輕和門戶相爭。

顯然,如果到了這一步,機器人的作家協會好處不算少,可望相對地做大做強,但終究只能是一個二梯隊團體,恐不易出現新一代屈原、杜甫、莎士比亞、托爾斯泰 、曹雪芹、卡夫卡等巨人的身影。 這就像製造、物流、金融、養殖、教育、新聞、零售、餐飲等行業不論如何自動化,其創造性的工作,“高價值”的那部分,作為行業的引領和示範,至少在相當時間內仍 只可能出自於人——特別是機器後面優秀和偉大的男女們。

五

問題重新歸結到前面的一點:人機之間的主從格局,最終能否被一舉顛覆? 一種邏輯化、程式化、模塊化、工具理性化的AI最終能否實現自我滿足、自我更新、自我嬗變,從而有朝一日終將人類一腳踢開? ……不用懷疑,有關爭議還會繼續下去,有關實踐更會如火如荼八面來潮地緊迫進行。 至少在目前看來,種種結論都還為時過早。

話不宜講得太滿。 在真正的事實發生之前,所有預言都缺乏實證的根據,離邏輯甚遠,不過是一些思想幻影。 那麼相信或不相信或半相信這種幻影,恰好是人類智能的自由特權之一。 換句話說,也是一件機器人尚不能為之事。

人機差異倒是在這裡再次得到確認。

一九三一年,捷裔美籍數學家和哲學家哥德爾發布了著名的“哥德爾不完全性定理”,證明任何無矛盾的公理體系,只要包含初等算術的陳述,就必定存在一個不可 判定命題,即一個系統漏洞,一顆永遠有效的定時炸彈。 在他看來,“無矛盾”和“完備”不可能同時滿足。 這無異於一舉粉碎了數學家們兩千多年來的信念,判決了數理邏輯的有限性,相當於一舉釜底抽薪,給科學主義、技術主義潑了一大盆涼水。

看來, 人類不能沒有邏輯,然而邏輯是灰色的,生命之樹常青 ;語言、理論、各種知識等人之所言是灰色的,言之所指卻常青。 換句話說,由符號與邏輯所承載的人類認知無論如何延伸,也無法抵達絕對彼岸,最終消弭“名”與“實”的兩隔——“人”與“物”的兩隔。 數學也做不到這一點。 這個世界就是這樣要命的略欠一籌。 不知是人類之幸還是人類之憾,牛津大學的哲學家盧卡斯正是從這一角度確信:根據哥德爾不完全性定理,機器人不可能具有人類心智。

這就是說,改變人機之間的主從關係永遠是扯淡,因為人類至少能承認邏輯的有限性,並且在邏輯之外別有所長。

哥德爾出生於捷克的布爾諾,一個似乎過於清靜的中小型城市。 這裡曾誕生過現代遺傳學之父孟德爾、小說家米蘭·昆德拉等,更有很多市民引以為傲的哥德爾。 走在這裡幾乎空闊無人的小街上,我知道美國《時代》雜誌評選的二十世紀百名最偉大人物中,哥德爾位列數學家第一,還知道當代物理學巨星霍金一直將他 奉為排名最高的導師。 我在街頭看到一張哥德爾紀念活動的舊海報下,有商業小廣告,有尋狗啟事,還有誰胡亂噴塗了一句:

上帝就在這裡

魔鬼就在這裡

這也許是紀念活動的一部分? 這意思大概是,哥德爾證明了上帝的存在,因為數學是如此自洽相容;也證明了魔鬼的存在,因為人們竟然無法證明這種相容性。

是這樣吧?

當然,並不是所有人都在乎哥德爾。 美國著名發明家、企業家庫茲韋爾就是一個技術主義的激進黨,其新銳發聲屢屢被大眾傳媒放大,看來最容易在科盲和半科盲的大多數人那裡引起轟動,被有些人 熱議,以平衡自己無知的愧疚感。 據他多次宣稱,人類不到二〇四五年就能實現人機合一,用計算機解析世界上所有的思想和情感,“碳基生物和矽基生物將融合”為“新的物種” 。 時間是如此緊迫——這種新物種將很快跨越歷史“奇點”,告別人類的生物性漫漫長夜。

在他看來,在那個不可思議的新時空裡,在科學家們的新版創世論之下,新物種不是扮演上帝而是已經成為上帝,包括不再用過於原始和低劣的生物材料來組成自己的 臭皮囊,不再死於癌細胞、冠心病、大腸桿菌,不再有性愛、婚姻、家庭、同齡人、兒女和兄妹什麼的,是不是需要文學,實在說不定……總之,你我他都將 陷入一個完全陌生的魔法大故事裡去。

等一等,請等一等。 我的疑問在於,文學這東西要廢就廢了吧,但關於上帝那事恐怕麻煩甚大,需要再問上幾句。

一個小問題是這樣:如果那些上帝真是無所不知,想必就會知道一個再簡單不過的道理——全員晉升上帝就是消滅上帝,超人類智能的無限“爆炸”就是智能的氾濫成災一錢 不值。 有什麼好? 相比之下,欲知未知的世界奧秘是何等迷人,求知終知的成功歷程是何等榮耀,既有上帝又有魔鬼的生活變幻是何等豐富多彩,人類這些臭皮囊的學習、冥想、爭議、沮喪 、嘗試、求證、迷茫、實踐、創造及其悲欣交集又是多麼彌足珍貴,多麼讓人魂牽夢繞。

在那種情況下,沒有缺憾就不會有欲求,沒有欲求就是世間將一片死寂。 上帝們如果真是無所不能,如果不那麼傻,想讓自己爽一點,最可能做的一件事,恐怕就是拉響警報,盡快啟用一種自蒙、自停、自疑、自忘、自 責、自糾,甚至自殘的機制,把自己大大改造一番,結束乏味死寂的日子,重新回歸人類。

難題最終踢到了上帝們的腳下。 它們如果不能那樣做,就算不上全能上帝;如果那樣做了,就自我廢黜了萬能的特權。

我並不是說,那些上帝是仁慈的——就像不少技術主義者惴惴祈願的那樣。

庫茲韋爾先生,我其實很願意假定有那些上帝,也假定那些上帝並無甚麼道德感,甚至心思壞壞的太難搞定。 不過它們即便一心一意地追求自我利益最大化,恐怕也只有那種“自私”的選擇。

那一種糾結就絕無可能?

本文由 讀書雜誌 授權 虎嗅網 發表,並經虎嗅網編輯。 轉載此文章須經作者同意,並請附上出處( 虎嗅網 )及本頁鏈接。 原文鏈接https://www.huxiu.com/article/233295.html

頭條楓林網

頭條楓林網